При оценке тяжести преступного деяния крайне важно определить соответствующую категорию, исходя из последствий преступления. В зависимости от того, было ли деяние умышленным или совершено по неосторожности, проводится четкое разграничение между различными категориями преступлений. В частности, статья 15 обеспечивает четкие рамки для определения преступлений, подчеркивая, являются ли они умышленными или неумышленными, а также влияние, которое они оказывают на жертву и общество.

В зависимости от масштаба вреда и способа его причинения уголовные правонарушения делятся на различные уровни. Например, если максимальный ущерб или угроза причинения вреда значительно превышают типичный предел, это относит преступление к более тяжкой категории. С другой стороны, деяния, повлекшие за собой менее тяжкие последствия, могут подпадать под более мягкую классификацию, что влияет на вид наказания, назначаемого обвиняемому.

Судебная практика неизменно показывает, что уровень умысла и степень вреда играют главную роль в присвоении соответствующей категории. Суды учитывают такие факторы, как степень ответственности, предыдущую историю преступлений и последствия преступной деятельности, чтобы определить, к какой категории относится преступление. Преступления, связанные со злым умыслом, часто приводят к более суровым приговорам по сравнению с преступлениями, основанными на халатности или случайных факторах.

Классификация правонарушений на основании статьи 15 Уголовного закона

Классификация правонарушений напрямую связана с их тяжестью, которая определяется конкретными критериями, изложенными в статье 15. Классификация включает в себя различные различия, на которые в первую очередь влияют последствия, характер деяния и средства, использованные для совершения правонарушения. Такой подход помогает назначить соответствующее наказание с учетом обстоятельств каждого конкретного случая.

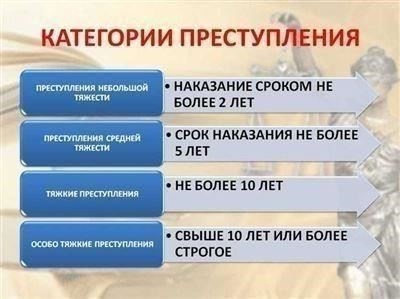

Категории правонарушений

- Незначительные: Это правонарушения, которые приводят к минимальному вреду или ущербу, часто влекут за собой менее серьезные последствия и требуют более мягких наказаний.

- Средние: Преступления этой группы отличаются средней тяжестью и, как правило, сопровождаются сочетанием вреда и отягчающих факторов.

- Серьезные: эти правонарушения причиняют значительный вред или травмы, что влечет за собой более строгое наказание в связи с их высокой степенью тяжести и последствий.

- Тяжкие: К этой категории относятся самые серьезные правонарушения. Они обычно приводят к значительному ущербу, причиняют крайний вред или представляют значительную угрозу общественной безопасности.

Факторы, влияющие на классификацию

- Тяжесть вреда: ущерб, причиненный преступлением, определяет его тяжесть, при этом более серьезные последствия ведут к более высокой категории.

- Средства и методы: Средства или методы, использованные при совершении правонарушения, могут повлиять на его классификацию. Более жестокие или изощренные методы ведут к более жесткой классификации.

- Намерение: То, было ли преступление совершено с преступным умыслом или по неосторожности, может повлиять на его классификацию и последующее наказание.

- Предыдущие судимости: Уголовная история преступника, включая предыдущие судимости, также может повысить категорию преступления.

Понимание этих категорий крайне важно для обеспечения соразмерности наказания, приведения его в соответствие с тяжестью преступления. Максимальное наказание, назначаемое по каждой категории, служит ориентиром для судей при принятии решений. Наказания призваны не только отразить причиненный вред, но и удержать других от подобных действий в будущем.

Различие между тяжкими и особо тяжкими преступлениями

Тяжкие и особо тяжкие преступления различаются по тяжести последствий, вреду, причиненному обществу, и назначенному наказанию. Эти различия основаны на конкретных обстоятельствах, связанных с каждым правонарушением, и степени ущерба, который оно наносит.

Основные различия

В юридической практике преступление классифицируется как тяжкое, если оно причиняет значительный вред, но общие последствия не превышают определенного порога. Например, в эту категорию попадают преступления, угрожающие общественной безопасности или экономическому благополучию, но не приводящие к самым тяжелым последствиям. Наказание за такие правонарушения обычно предусматривает тюремное заключение на средний срок или другие меры. Заметное изменение в законодательстве от 30 июня 2020 года уточнило этот порог, более четко разграничив тяжкие и особо тяжкие преступления.

С другой стороны, особо тяжкие преступления влекут за собой более серьезные последствия, будь то человеческие жизни, крупные финансовые потери или длительный ущерб общественному порядку. Такие преступления могут повлечь за собой максимальное наказание, включая длительное лишение свободы. Ключевым фактором в этой классификации является степень причиненного вреда и конкретные действия или методы, использованные при совершении преступления. В данном случае закон делает больший акцент на намерениях и средствах, с помощью которых было совершено преступное деяние, учитывая более широкие последствия для общества.

Юридические и практические последствия

Классификация влияет на то, как суды применяют наказание. За тяжкие преступления суды могут предпочесть относительно мягкое наказание, учитывая смягчающие обстоятельства. Однако в случае особо тяжких преступлений выносятся более суровые приговоры, часто приводящие к длительным срокам лишения свободы или даже пожизненному заключению. Практика показывает, что при определенных условиях преступление, изначально считавшееся тяжким, может быть переквалифицировано в случае появления новой информации или изменений в законодательной базе, что еще раз демонстрирует изменчивый характер классификации преступлений.

Понимание влияния последствий на категории преступлений

На классификацию правонарушений влияет тяжесть их последствий, которая непосредственно влияет на категоризацию и наказание. Понимание взаимосвязи между последствиями и юридической классификацией обеспечивает надлежащее отправление правосудия в зависимости от тяжести правонарушения.

- Тяжесть ущерба: Степень вреда, причиненного правонарушением, играет решающую роль в определении его классификации. Серьезный ущерб здоровью, имуществу или общественному порядку может привести к более серьезной классификации и более суровым санкциям.

- Влияние отягчающих обстоятельств: Если преступление совершено в особо опасных условиях или имеет конкретные отягчающие обстоятельства, оно может быть переквалифицировано в более тяжкое преступление, что ужесточает наказание. В качестве примера можно привести использование огнестрельного оружия, участие в организованной преступности или причинение вреда должностным лицам при исполнении ими служебных обязанностей.

- Умысел и цель: Преступления, совершенные с заранее обдуманным умыслом, или преступления, мотивированные злонамеренными или особо вредными целями, как правило, относятся к более серьезной категории. Это повышает вероятность более сурового наказания.

- Роль правонарушителя: Положение или статус лица, совершившего правонарушение, например, лицо, находящееся на государственной службе, или рецидивист, может повлиять на категоризацию. Правонарушения, совершенные государственными служащими или должностными лицами, могут повлечь за собой более серьезные правовые последствия.

Правовая система опирается на четкие критерии определения категории преступления, которые включают оценку причиненного ущерба, умысла преступника и любых отягчающих обстоятельств. Благодаря такой структурированной классификации система гарантирует, что наказание будет соответствовать специфике конкретного дела.

Несмотря на то, что при назначении наказания судьи могут руководствоваться собственным усмотрением, общая тенденция заключается в применении более строгих мер в случаях причинения тяжкого вреда, особенно если преступник занимает властное или влиятельное положение. Такая практика направлена на поддержание справедливости и общественного доверия.

Объяснение категорий преступлений в соответствии с разъяснением от 30.06.2020 г.

Разъяснение, опубликованное 30.06.2020, содержит важные указания по классификации преступлений в зависимости от степени их тяжести. Этот обновленный подход влияет на то, как оцениваются правонарушения, уделяя особое внимание степени причиненного ущерба, характеру умысла и конкретным обстоятельствам каждого дела.

При определении классификации того или иного нарушения необходимо учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, одним из главных критериев является тяжесть правонарушения, от которой напрямую зависит назначаемое наказание. Более серьезное деяние, как правило, влечет за собой более суровое наказание, в то время как менее серьезные нарушения могут привести к сокращению срока наказания.

Кроме того, ключевую роль в классификации играет наличие или отсутствие умысла. Усиливая тяжесть преступления, умышленные действия отличаются от тех, которые являются результатом небрежности или неосведомленности. Это соображение также распространяется на биографию и личные обстоятельства обвиняемого, такие как предыдущие судимости или участие в связанной с этим незаконной деятельности.

Изменения в толковании закона, изложенные в разъяснении, подчеркивают важность оценки всего контекста правонарушения. На практике это означает, что судьи должны тщательно изучить все соответствующие факторы, включая психическое состояние правонарушителя в момент совершения преступления, а также любые смягчающие или отягчающие обстоятельства, которые могут быть применены.

Эти изменения также направлены на стандартизацию рассмотрения различных дел судами по всей стране. Например, применение правил теперь включает более четкие указания по определению относительного веса различных отягчающих факторов, в том числе повторных преступлений или участия в организованной преступности.

Ожидается, что в результате этих разъяснений юридическое сообщество будет придерживаться более точных процедур при рассмотрении различных видов правонарушений. Это изменение затрагивает как специалистов в области права, так и лиц, вовлеченных в такую деятельность или пострадавших от нее, предлагая более последовательные результаты для тех, кто обвиняется в нарушениях, предусмотренных разделом 15 российской правовой базы.

Переклассификация правонарушений: Судебная практика и примеры из практики

Переквалификация правонарушений — важнейший аспект при определении меры наказания для подсудимого. Судебная практика показывает, что переквалификация происходит в зависимости от тяжести и последствий совершенного деяния. В случаях, когда преступление считается умышленным, суд может изменить его квалификацию в зависимости от имеющихся доказательств и обстоятельств правонарушения. Ключевым моментом в этом процессе является то, привели ли действия подсудимого к серьезному ущербу, а также наличие смягчающих обстоятельств, которые могли бы оправдать более мягкое наказание.

Переклассификация может произойти, когда факты свидетельствуют о менее тяжкой форме преступной деятельности, чем считалось изначально. Например, подсудимый может быть первоначально обвинен в совершении тяжкого преступления, но после изучения обстоятельств преступления и последствий суд может снизить квалификацию преступления до менее тяжкой категории. Такое изменение может повлечь за собой более мягкое наказание, например сокращение срока тюремного заключения или наказание, не связанное с лишением свободы.

Судебные решения о переклассификации часто зависят от нескольких факторов, включая предыдущее поведение обвиняемого, его роль в преступлении и общее влияние преступления на общество. В случаях, когда подсудимый раскаивается или когда его действия были вызваны внешним давлением или принуждением, суд может выбрать более мягкое наказание. Например, лицо, осужденное за менее тяжкое преступление, может получить более мягкое наказание, если оно полностью сотрудничает с властями или демонстрирует явные усилия по исправлению последствий своих действий.

Примеры из судебной практики показывают, что если преступление не привело к серьезным последствиям или если обвиняемый действовал в исключительных обстоятельствах, то переквалификация может привести к сокращению срока наказания. Однако такие решения всегда принимаются с учетом специфики дела и в значительной степени зависят от тяжести преступления и его общего воздействия на жертв и общество.

Критерии определения тяжести преступления в юридической практике

В юридической практике определение степени тяжести преступления предполагает оценку множества факторов, указанных в законодательстве 30.06.2020. Одним из ключевых элементов является характер и степень вреда, причиненного деянием, что напрямую влияет на его квалификацию. Например, преступления, которые приводят к значительным последствиям, таким как гибель людей или тяжелые травмы, относятся к более высокому уровню тяжести.

Наличие отягчающих обстоятельств играет решающую роль в принятии решения о том, превышает ли деяние порог для более серьезной категории. Если действие было преднамеренным или связано со злоупотреблением властью, это может привести к переводу в более тяжелую категорию. В частности, правонарушение, превышающее типичные пределы ущерба, может считаться особо тяжким, требующим более жесткой правовой реакции.

Еще одним важным фактором является намерение преступника. Преднамеренные, осознанные нарушения часто влекут за собой более суровое наказание по сравнению с преступлениями, совершенными по неосторожности или под принуждением. Кроме того, тщательно изучается общественная опасность деяния, в том числе его потенциал для нанесения более широкого вреда обществу. Эти оценки помогают присвоить правонарушению точную категорию, гарантируя, что правовые последствия будут соответствовать тяжести совершенного деяния.

Кроме того, на присвоение категории может повлиять предыдущая криминальная история правонарушителя. Если человек ранее был осужден за тяжкие преступления, тяжесть нынешнего правонарушения может быть признана более значительной. В юридической практике постоянно подчеркивается важность этих обстоятельств при принятии судебных решений о классификации преступных деяний.

Изменения в классификации категорий преступлений после 30 июня 2020 года: Основные правовые изменения

После 30 июня 2020 года были внесены существенные изменения, касающиеся классификации преступлений и соответствующих наказаний. Эти изменения изменили порядок применения статьи 15 УК РФ при определении тяжести преступлений и наказания за них.

Одним из главных изменений стала дифференциация преступлений в зависимости от тяжести их последствий. Различие между легкими, средними и тяжкими преступлениями стало более тонким, при этом акцент делается на конкретных обстоятельствах каждого случая. Это привело к появлению более гибких критериев для определения категории преступления, при этом больше внимания уделяется степени вреда, причиненного жертвам и обществу.

Корректировки также повлияли на практику вынесения приговоров. Теперь суды должны применять более разнообразные подходы при определении вида и срока наказания в зависимости от конкретных деталей преступления и прошлых действий человека. Это позволяет выработать более индивидуальный ответ, отражающий как тяжесть преступления, так и смягчающие обстоятельства.

Кроме того, судебные разъяснения, выпущенные после этих изменений, подчеркивают важность оценки как субъективных, так и объективных элементов преступления. Степень умысла, средства, использованные для совершения преступления, и любые потенциальные перспективы реабилитации теперь являются частью процесса судебного рассмотрения, что может повлиять на юридическую интерпретацию тяжести преступления.

Основные изменения в законодательстве, которые произойдут после 30 июня 2020 года, обеспечат более динамичный и учитывающий конкретные условия судебный процесс, адаптирующийся как к тяжести правонарушения, так и к личной ситуации подсудимого. Юристы-практики должны ознакомиться с этими изменениями, поскольку они будут определять исходы дел и решения о вынесении приговоров в будущем.